Lorsque l’on voyage, on découvre rapidement qu’il n’existe pas de vérité universelle. Les cultures façonnent les perceptions : dans certains pays, les enterrements se tiennent en noir, ailleurs en blanc. Une couleur peut symboliser le deuil ici, et la joie là-bas. Ce qui nous semble immangeable peut constituer un mets traditionnel chez d’autres, et ce qui nous choque se révèle souvent banal ailleurs.

Il en va de même pour la question de la protection civile. Prenons l’exemple de la Finlande. Ce pays, longtemps exposé aux tensions avec son voisin russe, a développé une véritable culture de la résilience. On y recense environ 54000 abris, capables de protéger 4,4 à 5,5 millions de civils – soit pratiquement toute la population. Ces abris, intégrés dans des parkings, des stations de métro ou même des piscines, sont conçus pour un usage quotidien et peuvent être convertis en refuges en cas de guerre ou de catastrophe. Avec la Suisse, la Finlande est l’un des pays les plus avancés au monde en matière de préparation de sa population à une attaque sur son sol.

La Suisse suit une logique encore plus radicale : depuis les années 1960, la loi oblige tout nouveau bâtiment résidentiel à être équipé d’un abri. Résultat, le pays compte aujourd’hui 360000 abris, offrant environ 9 millions de places, soit davantage que le nombre d’habitants (8,7 millions). Chaque citoyen dispose ainsi théoriquement d’une place réservée dans un bunker en cas de guerre.

La Suède, après des décennies de désarmement civil, a relancé sa politique d’abris. Le premier à avoir été rénové est le garage Igeldamm, à Stockholm, pouvant accueillir 1200 personnes. Le MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, l’Agence suédoise de protection civile et de préparation) prévoit la remise en état de 80 abris spéciaux dans les années à venir, dans un contexte de retour des tensions en Europe du Nord.

Ailleurs, d’autres pays sont tout aussi marqués par une culture de la défense civile. Israël, confronté à des menaces permanentes, impose à chaque logement, école et immeuble public d’avoir une “pièce sécurisée” (Mamad) en béton armé. Le pays dispose ainsi d’un réseau très dense d’abris répartis sur tout le territoire, adaptés aux frappes de missiles et aux attaques chimiques. La Russie, héritière de l’URSS, conserve un parc immense d’abris antiatomiques, en particulier dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, même si leur état de maintenance est variable.

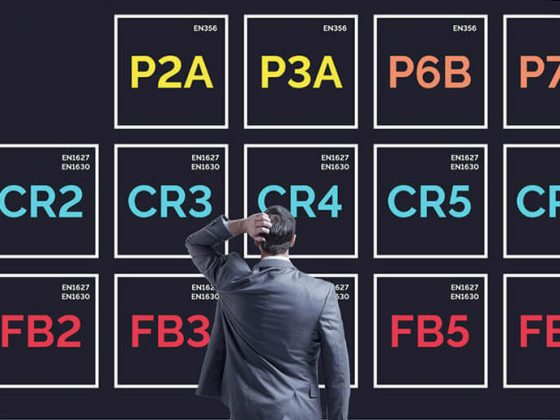

En France, la situation contraste fortement. Pendant longtemps, l’évocation même de bunker antinucléaire (un terme impropre) prêtait à sourire, comme si ces infrastructures appartenaient à un imaginaire de guerre froide révolue. Pourtant, le ton change. La mairie de Cannes a récemment lancé une consultation pour transformer un parking de 900 places en abri de repli face à des menaces de type NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique). Mais à l’échelle nationale, la France ne dispose aujourd’hui que d’une poignée de structures de ce type, essentiellement liées à des sites militaires ou nucléaires, sans politique globale de protection civile comparable à celle de ses voisins. Seul, un constructeur de bunker français audacieux propose aux civils d’intégrer dans leurs habitations des pièces de repli équipées de systèmes de filtration NRBC.